在加密貨幣的世界裏,一場發生在2024年3月的事件引發了廣泛關注。一位化名李明的投資者在Uniswap上遭遇了所謂的"閃電收割",這不僅讓他損失慘重,更暴露了去中心化金融(DeFi)領域的法律漏洞。

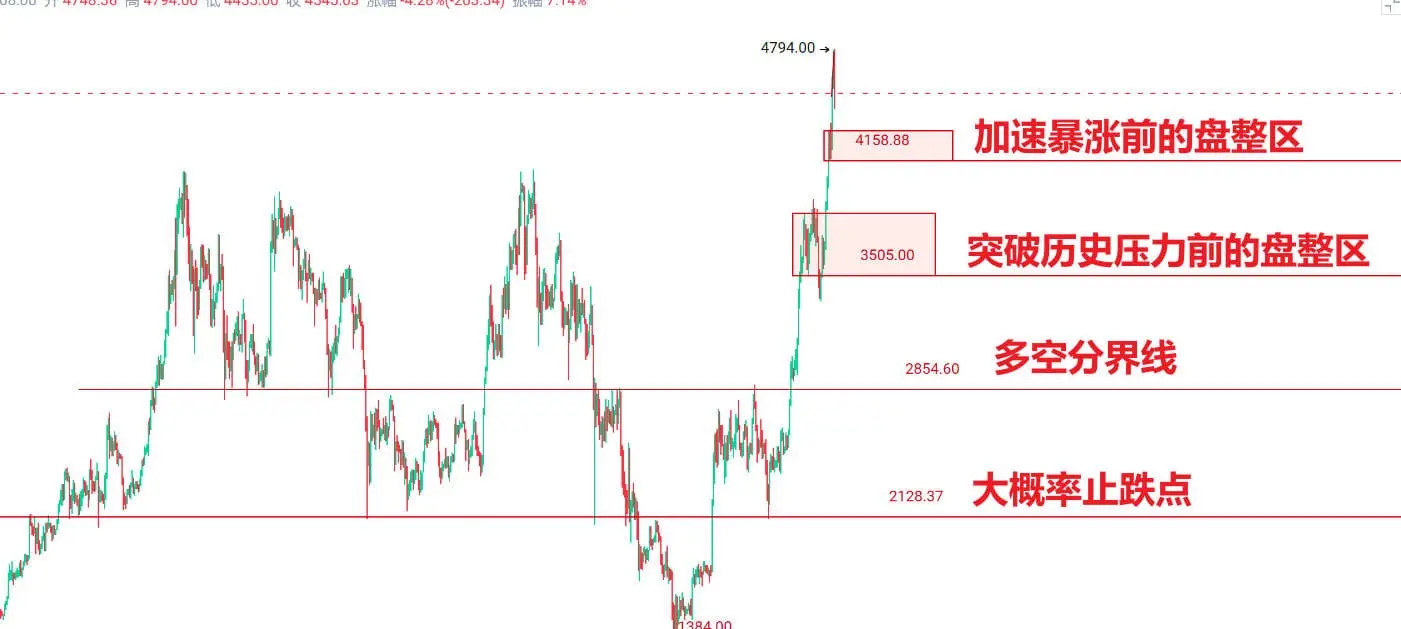

這起事件的經過堪稱典型:李明看到SDT代幣上線,流動性池中顯示有10萬USDT。他迅速投入5萬USDT,卻在短短24秒內目睹流動性被抽幹,代幣價值歸零。當他試圖贖回時,只拿到了區區21.6USDT。

這種操作模式引發了嚴肅的法律討論。項目方的行爲是否構成詐騙?還是應該被視爲正常的市場風險?一審法院以詐騙罪判處主犯4年半有期徒刑並罰款。然而,二審中辯方提出"平台規則允許撤池"的論點,將案件推向了法律的模糊地帶。

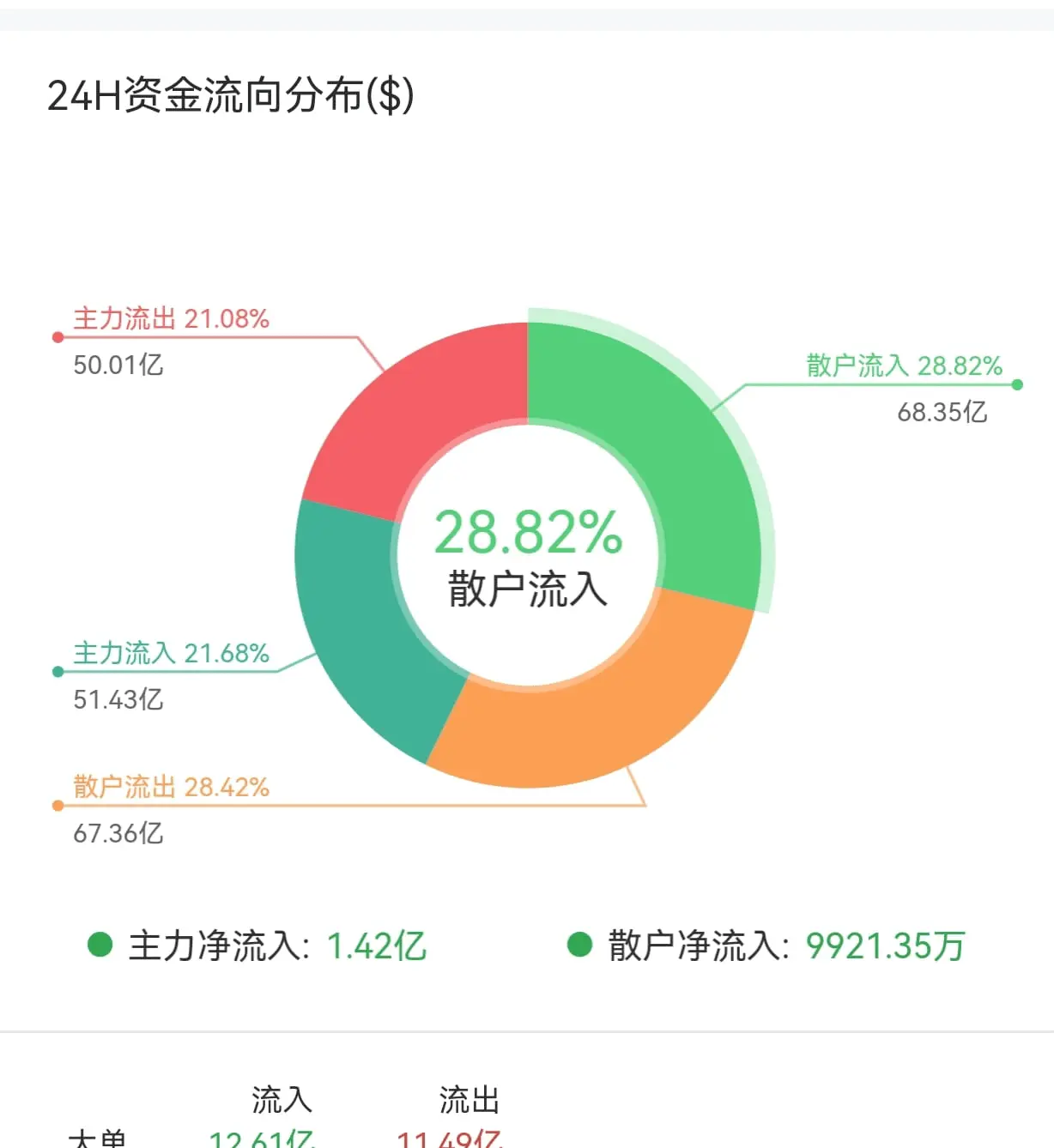

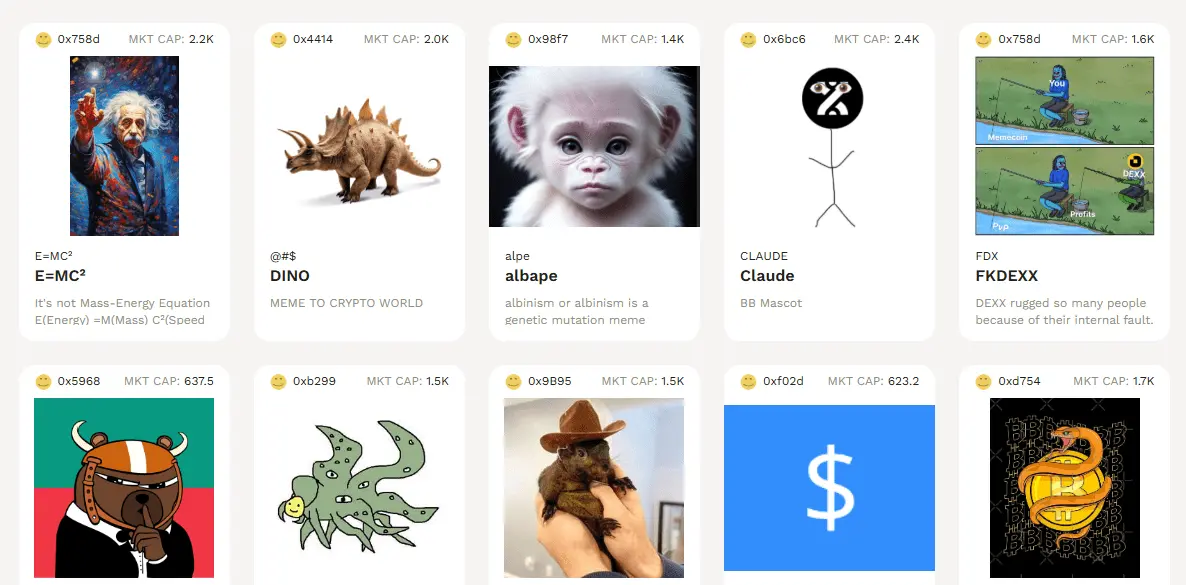

這種"閃電收割"的手法通常包括幾個步驟:首先,在去中心化交易所上線時注入虛假流動性,用機器人造假交易量吸引散戶;其次,在智能合約中預留後門,比如保留增發代幣或調整手續費的權限;最後,通過社交媒體造勢,制造"暴富"預期。

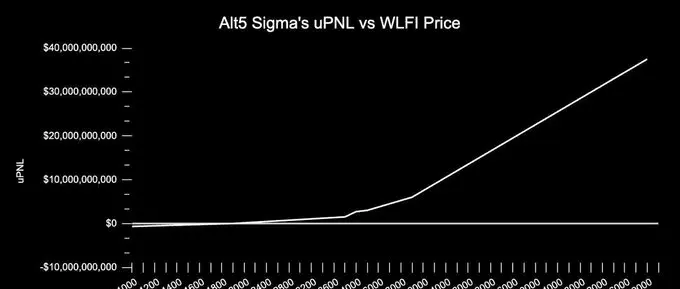

這個案例凸顯了DeFi世界面臨的重大挑戰:如何在去中心化和無需許可的環境中保護投資者?如何界定智能合約操作的法律邊界?監管機構如何適應這種新型技術帶來的挑戰?

隨着加密貨幣和DeFi的不斷發展,類似的法律爭議可能會越來越多。監管機構、法律專家和行業參與者需要共同努力,制定適應這個新興領域的法律框架。同時,投資者也需要提高警惕,了解DeFi投資的潛在風險。

這個案件

查看原文這起事件的經過堪稱典型:李明看到SDT代幣上線,流動性池中顯示有10萬USDT。他迅速投入5萬USDT,卻在短短24秒內目睹流動性被抽幹,代幣價值歸零。當他試圖贖回時,只拿到了區區21.6USDT。

這種操作模式引發了嚴肅的法律討論。項目方的行爲是否構成詐騙?還是應該被視爲正常的市場風險?一審法院以詐騙罪判處主犯4年半有期徒刑並罰款。然而,二審中辯方提出"平台規則允許撤池"的論點,將案件推向了法律的模糊地帶。

這種"閃電收割"的手法通常包括幾個步驟:首先,在去中心化交易所上線時注入虛假流動性,用機器人造假交易量吸引散戶;其次,在智能合約中預留後門,比如保留增發代幣或調整手續費的權限;最後,通過社交媒體造勢,制造"暴富"預期。

這個案例凸顯了DeFi世界面臨的重大挑戰:如何在去中心化和無需許可的環境中保護投資者?如何界定智能合約操作的法律邊界?監管機構如何適應這種新型技術帶來的挑戰?

隨着加密貨幣和DeFi的不斷發展,類似的法律爭議可能會越來越多。監管機構、法律專家和行業參與者需要共同努力,制定適應這個新興領域的法律框架。同時,投資者也需要提高警惕,了解DeFi投資的潛在風險。

這個案件